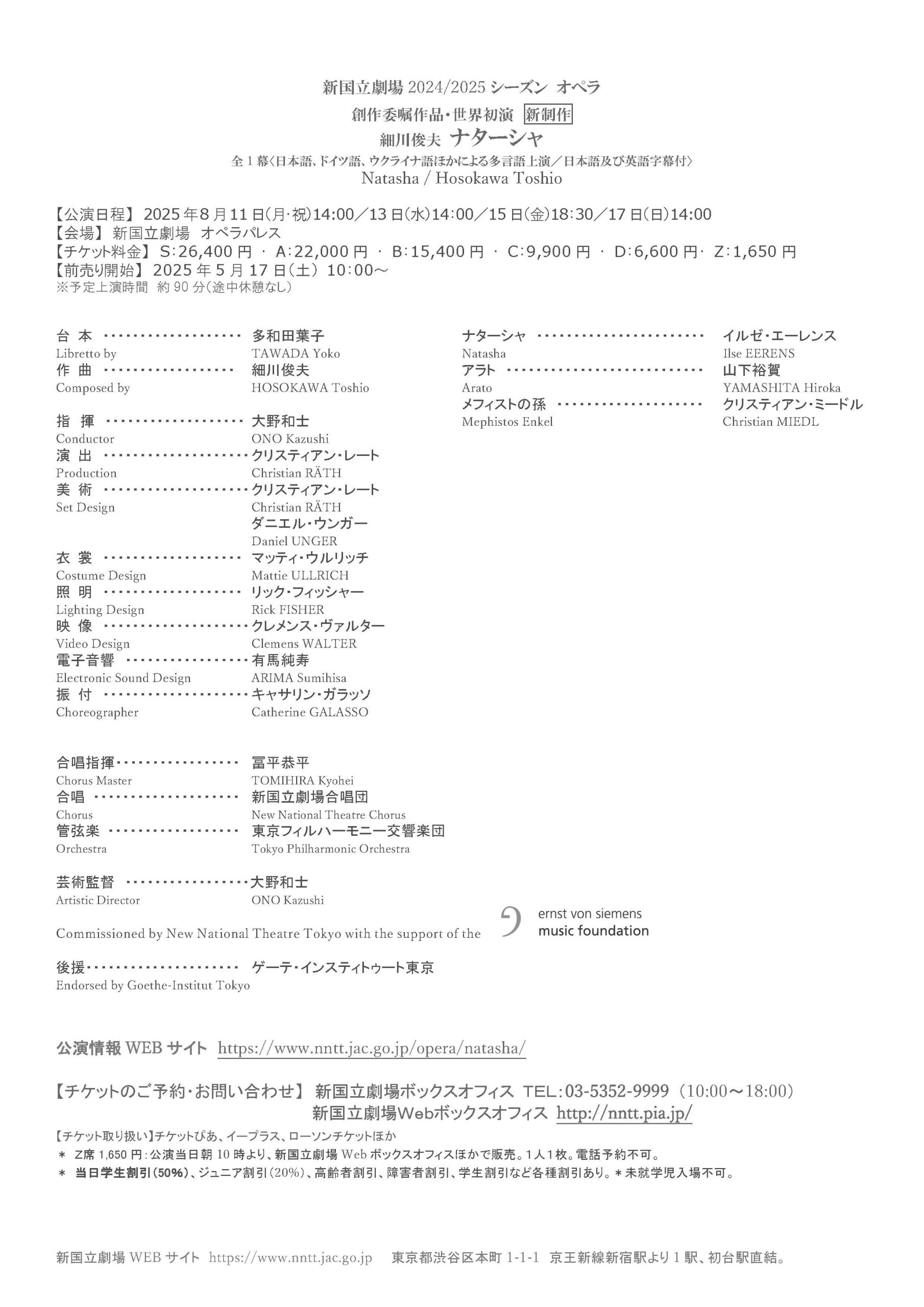

新国立劇場 2024 / 2025 シーズンオペラ

新制作 創作委嘱作品・世界初演

Natasha / Composed by Hosokawa Toshio

2025 年 8 月 11 日(月・祝)~ 8 月 17 日(日)

会場:新国立劇場オペラパレス / 2025 年 5 月 17 日(土) 10:00~ 前売開始

地球のうめきが問うものは――現代の地獄で言葉が交差する

大野和士芸術監督による日本人作曲家委嘱作品シリーズ第 3 弾として、現代を代表する作曲家として世界的に評価される細川俊夫の新作オペラを上演します。

人と自然の関わりを見つめ、祈りと鎮魂としての音楽を書いてきた細川俊夫は、近年は特に、自然への畏怖を忘れた人間の傲慢さを念頭に、破壊の歴史を繰り返す人間の姿を問い続けています。その細川の地球環境をテーマとした新作オペラ『ナターシャ』の台本を手掛けるのは、ドイツを拠点に日本語とドイツ語で小説や詩や戯曲を発表し、世界的な評価と人気を博す作家、多和田葉子。ドイツで作曲を学び活動していた細川とも親交が深く、日本発の多言語オペラを創ろうという誘いに、「脳に電光が走った」といいます。

故郷を追われ彷徨う移民ナターシャと青年アラトの邂逅、人間の様々な地獄絵図を見せ二人を導いてゆくメフィスト的存在。彼らの前には森林破壊、洪水、干ばつといった様々な“現代の地獄”が現出し、日本語、ドイツ語、ウクライナ語などの多言語によって、現代文明と人間の始原の姿が対比されていきます。危機に瀕した地球のうめきが根底に響き、多文化を鍵に、破滅と希望が描かれるオペラの誕生です。

多和田×細川×大野 世界をリードする 3 人が届ける新作オペラ、世界初演

『ナターシャ』台本を手掛けるのは、ドイツを拠点に世界を見つめ、日本語とドイツ語で国境や言語、自然をテーマにした作品を発表し世界的に評価される作家・詩人の多和田葉子。芥川賞や谷崎潤一郎賞など数々の賞に加え、ドイツの権威ある文学賞・クライスト賞、アメリカでは全米図書賞を受賞、著作は 30 ヶ国語以上に翻訳され、世界各国で朗読などの活動をしている世界的人気作家です。詩的言語と物語的言語を巧みに融合、駆使して、越境的思考に基づいた新しい言語空間を創出するという活動が高く評価されたとして、今年日本芸術院会員にも選出されています。作曲は現代音楽をリードする作曲家で、世界各国の演奏団体、劇場からの委嘱作品が次々と上演されている細川俊夫。今年 2025 年には、その音楽が類まれな到達点を示したこと、作品の並外れた国際的影響力と日本の音楽の伝統と現代の西洋の美学に架け橋をかけたことが評価され、「スペインのノーベル賞」とも称される BBVA 財団 Frontiers of Knowledge 賞(音楽・オペラ部門)に選出されました。新国立劇場へは 2018 年『松風』以来の登場となります。

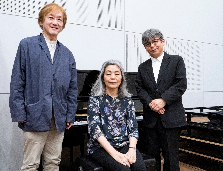

※ 写真:左より大野和士、多和田葉子、細川俊夫

世界第一線のオペラ指揮者として活躍を続ける大野和士と細川のタッグによる新作オペラ世界初演は、エクサン・プロヴァンス音楽祭委嘱作品『班女』(2004 年)以来となります。世界トップランナー3人が届ける、日本発の新作オペラが誕生しようとしています。各界の注目が集まる話題のオペラ『ナターシャ』にご期待ください。

※ 写真:打ち合わせに臨む細川俊夫氏、多和田葉子氏

テーマは環境破壊。多言語で巡る人間の叡智の旅が地球の危機を浮き彫りにする、現代の寓話

新作オペラ『ナターシャ』のテーマは環境破壊。オペラ『海、静かな海』『二人静─海から来た少女─』『地震・夢』などで自然への畏怖を忘れた人間の姿を書き続ける細川俊夫と、環境や自然を視野に入れた痛烈な文明批判を繰り広げてきた多和田葉子による現代の壮大な寓話が、“多言語オペラ”となって誕生します。

『ナターシャ』の舞台には、人間の行いによって引き起こされた洪水や干ばつや火災が、プラスチックやコンクリートといったエレメントと共に“現代の地獄”となって現出し、人間の欲望が引き起こした惨禍により住処を追われた人々の嘆きが響きます。登場人物は、ウクライナから逃れてきたナターシャと、やはり住処を離れ彷徨っている青年アラト、そして、二人に現代の地獄を案内する自称「メフィストの孫」。テキストはそれぞれ異なる言語が当てられ、ゲーテの『ファウスト』をはじめ古今東西の文学からの引用が多用されて世界各地の言葉で語られ、地獄めぐりの道行きが人間の叡智の旅に重なります。そして、言葉を超えて他者を理解し、結ばれていく若者の姿を通して、人間の始原の姿が浮かび上がり、地球の危機と対比されていきます。

今、地球は人間の活動により気候変動が深刻度を増し、人為的活動の見直しが迫られています。2021 年~22 年の IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書では「人間活動が主に温室効果ガスの排出を通して地球温暖化を引き起こしてきたことには疑う余地がない」(2023 年公表 IPCC 第 6 次評価報告書統合報告書政策決定者向け要約より)と極めて強い表現で明記され、人為的活動による気候変動がもたらす広範な影響が警告されました。日本でも、21 世紀末には 20 世紀末に比べ年平均気温が 4.5℃上昇する(文部科学省・気象庁「日本の気候変動 2025」)という予測が発表され、加速する地球温暖化の影響によって、近年は猛暑日や熱帯夜、大雨の増加、台風の強大化、大規模山林火災の頻発といった現象が身近な現実として続いています。

環境破壊により私たちの生きる地球が危機に瀕する今日、人間は何を為せるのか、新作オペラ『ナターシャ』が世界へ問いかけます。

日本から世界へ放つ多言語オペラ『ナターシャ』に最高の歌い手が集結

タイトルロールのナターシャを演じるのは、現代音楽のスペシャリストとして細川の信頼も厚いソプラノ、イルゼ・エーレンス。新国立劇場でも 2018 年『松風』タイトルロールで類まれな超絶技巧と妖艶な狂乱の場、そして幽玄の世界に誘う身体表現で圧倒した名ソプラノです。

ナターシャと共に地獄を旅するアラトには、飛ぶ鳥を落とす勢いで躍進中のメゾソプラノ山下裕賀が新国立劇場初登場。艶やかな声とテクニックが共感を誘うことでしょう。地獄への案内人メフィストの孫には、近年特に現代作品で評価を高め、世界の主要な歌劇場での活躍が著しいバリトン、クリスティアン・ミードル。

日本から世界へ放つ多言語オペラ『ナターシャ』に最高の歌い手が集結し、大野和士の指揮のもと、観客を異世界へ誘います。演出は舞台美術も手掛けるドイツのオペラ演出家クリスティアン・レート。次々展開する『ナターシャ』の内的な世界をオペラパレスの大空間に照射する演出は、大きな見どころとなりそうです。

台本・多和田葉子からのメッセージ

小説はほとんどの場合、一つの言語で書かれる。日本語の小説は日本語だけで書かれている。これは当たり前のようにも思われるが、街を歩いているといくつもの言語が耳に入ってくる今日の世界では不自然なことでもある。ドイツ語と日本語の二か国語で作品を執筆しているわたしでさえ、一つの作品の中で複数の言語を混ぜることは滅多になかった。「日本発の多言語オペラをつくろう」と細川俊夫さんに声をかけていただいた時には 脳に電光が走った。オペラという形で、現代世界のダイバーシティを表現してみたい。日本発ということは、日本語に閉じこもるということではない。この地上にたくさんの言語が存在するからこそ、刺激を与え合い、それぞれの言語がいきいきと豊かになっていく。

わたしたちは文化や言語は多様だが、みんなで一緒にたった一つの「家」である地球で暮らしている。そのうち月や火星に引っ越していく人もいるかもしれないが、とりあえずほとんどの人は、この先何世代も地球で暮らしていくしかないだろう。その地球が苦しがってうめいているのだから、これは見過ごすことができない。森が燃え、洪水や旱魃が起こり、私欲に取り憑かれた人間たちが際限なく資源を貪る中で、この地球は、ダンテが『神曲』で描いた地獄そのものである。このオペラでは、そんな地獄をトリックスターである自称メフィストの孫に案内してもらい、破壊されていく様々な土地をさまよう若い二人が、迷いながら苦しみながらお互いへの愛を深め合ってい く。二人の愛は多言語の愛で、しかも人間だけでなく動物や植物にも及ぶ包括的な愛である。彼らをとりまく世界にも絶えずそれ以外の言語が聞こえているが、音楽という共通言語の中で、無数の言語が一つの世界を形成していく。

作曲・細川俊夫からのメッセージ

能楽において主人公は「橋がかり」を通って、あの世とこの世とを往復します。あの世に行っても救われなかった魂は、「橋がかり」を通ってこの世にやってきて、「歌う」、「語る」、「舞う」ことによって、魂の救いを得て、再び「橋がかり」を通ってあの世へ帰っていくのです。私はその「音響の橋」を、「音のトンネル」と呼んでいます。私はこのオペラで、さまざまな「音のトンネル」を創ってみたいのです。オペラ『ナターシャ』で、二人の若い主人公、ナターシャとアラトは、メフィストの孫の案内で、「音のトンネル」を通り抜け、自然環境が破壊されたさまざまな地獄を体験します。そしてその地獄は、架空の世界ではなく、この「今の現実」の世界そのものなのです。

オペラ『ナターシャ』の全体を通奏する音響トンネル(持続音響)は、オーケストラ、合唱、テープによる自然音、現実音等が、入り混じっています。その混沌としたトンネルに、多和田葉子の「言葉」が多言語によって深く織り込まれています。音響のトンネルの奥に流れているのは、人間だけではなくて、地球そのものの「うめき」、「嘆き」の声なのです。そのトンネルを通り抜け、ナターシャとアラトは、新しい世界と愛を見つけていきます。

芸術監督・大野和士からのメッセージ

細川俊夫さんの新作オペラがいよいよ登場します。ドイツ在住で世界的に評価される作家の多和田葉子さんの台本とのコラボレーションです。新作の題名は『ナターシャ』。ナターシャ(ソプラノ。イルゼ・エーレンス)はウクライナ人で、日本人のアラト(メゾソプラノ。山下裕賀)という若者と出会い、第3の謎めいた男"メフィストの孫"(バリトン。クリスティアン・ミードル)によって現代の地獄に誘われます。そこで彼らの眼前に現れるのは、私たちの時代の数多くの身の毛もよだつ現象。しかし、二人はそれらを経験するごとに、お互いになかなか通じない言語を通して意思疎通していたのが、やがて不思議なことに言葉の共有が図られるようになっていきます。さて、どのような未来が彼らの前に現れてくるのでしょうか。

この新しい世界を演出するのは、クリスティアン・レート。演出家であると同時に装置デザイナーでもある才人です。この作品にさまざまな視点からのアプローチをしてくれることでしょう。

「ナターシャ」ものがたり

海、そして宇宙の響き。アラトは母なるものを求め地底への入口を探し、故郷を追われ彷徨うナターシャと出会 う。言葉が通じないながら名を伝えあった二人の前に、メフィストの孫と名乗る男が登場。二人はメフィストの孫に誘われ、海辺から森へ、そして現代の様々な地獄へと旅していく。

【公演関連イベント】新作オペラ『ナターシャ』創作の現場から~多和田葉子に聞く~

『ナターシャ』の台本を手掛ける多和田葉子氏を迎え、どのようなことを考えて“多言語オペラ”『ナターシャ』を書いたのか、その創作過程を多和田葉子氏自身による朗読も交えてお聞きするトークイベントを開催します。 司会は多和田葉子作品の解説も手がける、翻訳家・ドイツ文学研究者の松永美穂氏です。

日時:5 月 15 日(木)19 時~(開場:18 時 30 分) ※ 所要時間は約 1 時間 30 分を予定

会場:新国立劇場 中劇場

登壇者:多和田葉子(『ナターシャ』台本)

司会:松永美穂(翻訳家・早稲田大学文学学術院文化構想学部教授)

料金:無料・自由席(要事前申込)

詳細・お申込み:下記サイトのお申込みフォームよりお申込みください。

*やむを得ない事情により、イベントの内容・登壇者等が変更になる場合がございます。

*定員に達し次第、締め切ります(先着順)。

*1回のお申込みにつき2名様まで申し込み可能です。

<主要スタッフ・キャストプロフィール>

【台本】多和田葉子 / TAWADA Yoko

1960年東京都生まれ。早稲田大学ロシア文学科卒業後、ドイツに移住。ハンブルグ大学にてドイツ文学科の修士課程修了、チューリヒ大学で博士課程修了。学生時代から独日二カ国語で文学作品を執筆し、日本では芥川賞、谷崎潤一郎 賞、泉鏡花賞、紫式部賞、読売文学賞、国際交流基金賞、朝日賞、毎日出版文化賞、ドイツではゲーテ・メダル、クライスト文学賞、アメリカでは全米図書賞を受賞。著作は30ヶ国語以上に翻訳され、世界各国で頻繁に朗読や講演などの活動をしている。ベルリン在住。最近の小説に「地球にちりばめられて」、「星に仄めかされて」、「太陽諸島」などがある。2025年日本芸術院会員に選出。

【作曲】細川俊夫 / HOSOKAWA Toshio

1955 年広島生まれ。80 年、ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習に参加し作品を発表。以降、ヨーロッパと日本を中心に作曲活動を展開。欧米の主要なオーケストラ、音楽祭、歌劇場等から次々と委嘱を受け、高い評価を得る。オペラ『班女』(2004 年、エクサン・プロヴァンス音楽祭)、オーケストラ作品『循環する海』(05 年、ザルツブルク音楽祭)、ロシュ・コミッション受賞による委嘱作、オーケストラのための『夢を織る』(10 年)、オペラ『松風』(11 年、モネ劇場)、ベルリン・フィル、バービカン・センター、コンセルトヘボウ共同委嘱『ホルン協奏曲─開花の時─』といった作品は、大野和士、準・メルクル、ケント・ナガノ、サイモン・ラトル、フランツ・ウェルザー=メストらの指揮者により初演される。13 年ザルツブルク音楽祭では同音楽祭委嘱によるソプラノとオーケストラのための『嘆き』をはじめ多くの作品が演奏された。16 年、東日本大震災後の福島をテーマとしたオペラ『海、静かな海』(ハンブルク州立歌劇場)初演。17 年にはアンサンブル・アンテルコンタンポラン委嘱のオペラ『二人静─海から来た少女─』がパリのシテ・ドゥ・ラ・ミュジークで初演。18 年、オペラ『地震・夢』(シュトゥットガルト州立歌劇場)初演。01 年にベルリン芸術アカデミー会員に選出。東京交響楽団、ベルリン・ドイツ交響楽団、西ドイツ放送局合唱団、ネーデルラント・フィル、モーツァルト・フェスティバル(ヴュルツブルク)のコンポーザー・イン・レジデンスを歴任。06/07 年および 08/09 年、ベルリン高等研究所フェローとしてベルリンに滞在。 12 年、バイエルン芸術アカデミー会員に選出。紫綬褒章受章。18 年度国際交流基金賞、21 年ゲーテ・メダル受賞、25 年第 17 回 Frontiers of Knowledge 賞(音楽・オペラ部門)受賞。現在、武生国際音楽祭音楽監督。20/21 年〜、広島交響楽団のコンポーザー・イン・レジデンス。

【指揮】大野和士 / ONO Kazushi

東京藝術大学卒業後、バイエルン州立歌劇場でサヴァリッシュ、パタネー両氏に師事。ザグレブ・フィル音楽監督、バーデン州立歌劇場音楽総監督、モネ劇場音楽監督、トスカニーニ・フィル首席客演指揮者、リヨン歌劇場首席指揮者、バルセロナ交響楽団音楽監督を歴任。現在、新国立劇場オペラ芸術監督(2018年~)及び東京都交響楽団音楽監督、ブリュッセル・フィルハーモニック音楽監督。これまでにボストン響、ロンドン響、ロンドン・フィル、ライプツィヒ・ゲヴァントハウス管、フランクフルト放送響、パリ管、フランス放送フィル、スイス・ロマンド管、イスラエル・フィルなど主要オーケストラへ客演、ミラノ・スカラ座、メトロポリタン歌劇場、英国ロイヤルオペラ、エクサン・プロヴァンス音楽祭など主要歌劇場や音楽祭で数々のオペラを指揮。新作初演にも意欲的で数多くの世界初演を成功に導く。日本芸術院賞、サントリー音楽賞、朝日賞など受賞多数。文化功労者。フランス芸術文化勲章オフィシエを受勲。新国立劇場では『魔笛』『トリスタンとイゾルデ』『紫苑物語』『トゥーランドット』『アルマゲドンの夢』『ワルキューレ』『カルメン』『スーパーエンジェル』『ニュルンベルクのマイスタージンガー』『ペレアスとメリザンド』『ボリス・ゴドゥノフ』『ラ・ボエーム』『シモン・ボッカネグラ』『ウィリアム・テル』を指揮している。本年8月に『ナターシャ』を、25/26シーズンは『ヴォツェック』『エレクトラ』を指揮する予定。

【演出】 クリスティアン・レート / Chistian RÄTH

ハンブルク出身。ハンブルク音楽演劇大学でオペラ演出の修士号を取得。ハンブルク大学で音楽学、文学、心理学を学び、 ハリー・クプファーのオペラ演出マスタークラスに参加。1995 年~ 2001 年にはジュネーヴ大劇場スタッフ・ディレクターを務める。ロラン・ペリーと『イタリアのトルコ人』『コジ・ファン・トゥッテ』『ファルスタッフ』『金鶏』『にんじんの王様』『連隊の娘』『サンドリヨン』『ホフマン物語』『椿姫』などで、ロバート・カーセンと『スペードの女王』『イル・トロヴァトーレ』『ナクソス島のアリアドネ』などで、フランチェスカ・ザンベロと「ニーベルングの指環」四部作、『ビリー・バッド』『サロメ』などで協働し、多くの作品の再演演出を手掛ける。これまでに『イオランタ』、ダラス・オペラ『トリスタンとイゾルデ』『フィデリオ』『ルイザ・ミラー』、ワシントン・ナショナル・オペラ『ファルスタッフ』、ヒューストン・グランド・オペラ『ロメオとジュリエット』、カイロ歌劇場『魔笛』、ジュネーヴ大劇場『カルメン』などを演出。近年の演出にバード・サマースケープ・フェスティバル『無口な女』、ウィーン国立歌劇場『魔弾の射手』『マクベス』、ジュネーヴ大劇場『ジプシー男爵』がある。21 年にはエジプトで「ファラオの黄金パレード」、「スフィンクス・ロード」オープニング・セレモニーを演出した。新国立劇場初登場。

【ナターシャ】 イルゼ・エーレンス(ソプラノ)/ Ilse EERENS

ベルギー出身。バッハから 21 世紀作品までオペラ、コンサート双方で活躍。主なオペラ出演に、リヨン歌劇場のツェムリンスキー『白墨の輪』、『ベアトリスとベネディクト』エロー、ザルツブルク音楽祭『魔笛』侍女Ⅰ、リール歌劇場『魔笛』パミーナ、クラーゲンフルト歌劇場『ペレアスとメリザンド』メリザンド、ポーランド国立歌劇場『松風』タイトルロール、ブレゲンツ音楽祭、アン・デア・ウィーン劇場のグルーバー『ウィーンの森の物語』、リヨン歌劇場『火刑台上のジャンヌ・ダルク』処女マリア、ヤナーチェク『利口な女狐の物語』女狐など。モネ劇場では『ばらの騎士』ゾフィー、『魔笛』パミーナ、『火刑台上のジャンヌ・ダルク』、『ルーチョ・シッラ』チェリア、『仮面舞踏会』オスカル、『ウィリアム・テル』ジェミ、『サンドリヨン』ネミー、『グラン・マカーブル』アマンダなどに出演。今シーズンはグルベンキアン管弦楽団のブラームス『レクイエム』、hr 交響楽団、フィルハーモニー・ド・パリ、ウィーン楽友協会、エルプ・フィルハーモニーの『火刑台上のジャンヌ・ダルク』、モネ劇場のマーラー『交響曲第8番』などに出演している。新国立劇場では 2018 年『松風』タイトルロールに出演した。

【アラト】 山下裕賀(メゾソプラノ) / YAMASHITA Hiroka

東京藝術大学卒業、同大学院修士課程を首席修了。同大学院博士後期課程単位取得。武藤舞奨学金を得て、在学中にウィーンへ短期留学。2023 年、第 92 回日本音楽コンクール声楽部門第 1 位および聴衆賞、第 9 回静岡国際オペラコンクール三浦環特別賞を受賞。これまでに日生劇場『ヘンゼルとグレーテル』ヘンゼル、『カプレーティとモンテッキ』ロメーオ、『セビリアの理髪師』ロジーナ、藤沢市民オペラ『ナブッコ』フェネーナなどに出演。24 年藤原歌劇団『ラ・チェネレントラ』タイトルロールで絶賛される。コンサートでは、大野和士指揮・東京都交響楽団によるヤナーチェク「グラゴル・ミサ」、ドヴォルザーク「スターバト・マーテル」をはじめ、ベートーヴェン「第九」、ヴェルディ「レクイエム」、プロコフィエフ「アレクサンダー・ネフスキー」などでソリストを務める。日本声楽アカデミー会員。新国立劇場初登場。

【メフィストの孫】 クリスティアン・ミードル(バリトン) / Christian MIEDL

国際経営学で修士号を取得した後、ドイツのユーゲント・ムジツィールトコンクールに優勝。リートとオラトリオをザルツブルクのモーツァルテウム音楽大学で学ぶ。フランシスコ・ビニャス声楽コンクールでオラトリオ・リート賞受賞。ウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座、シュトゥットガルト州立歌劇場、バイエルン州立歌劇場、ハンブルク州立歌劇場、ケルン歌劇場、リヨン歌劇場などに出演。古典派、ロマン派作品と共に近年は特に現代作品で評価され、ヘンツェ『ホンブルクの王子』、ウルマン『アトランティスの皇帝』、カレンバッハ『サティアグラハ』などで高評を得る。ケルン歌劇場におけるリーム『TREE OF CODES』世界初演では主役のドクター/息子に出演。18 年には東京交響楽団のツィンマーマン『白いバラ』日本初演にも出演している。コンサートにおいても、オランダ放送響のリーム『DER MALER TRÄUMT』、RAI 交響楽団のモリコーネ『エルサレム』、フランス放送響エトヴェシュ『アトランティス』など多くの新作初演に出演。最近ではシュトゥットガルト州立歌劇場『ホンブルクの王子』タイトルロール、『ヘンゼルとグレーテル』ペーター、ウィーン国立歌劇場『オルランド』、ブラウンシュヴァイク州立歌劇場『神々の黄昏』グンターなどに出演している。新国立劇場初登場。